Stablecoins könnten unser bisheriges Finanzsystem revolutionieren. Unsere Grafik informiert über Arten und Funktionsweise von Stablecoins und zeigt auf einen Blick ihre Chancen und Risiken.

In den vergangenen Wochen und Monaten ist rund um das Thema Stablecoin viel passiert: Zum Beispiel beim irisch-US-amerikanischen Zahlungsdienstleister Stripe, der ankündigte, dass Händler in 101 Ländern Guthaben auch in Stablecoin halten, bewegen und auszahlen können. Darüber hinaus soll es eine Open Issuance Plattform geben, über die Unternehmen eigene Stablecoins auf den Markt bringen und verwalten. Im Juli trat in den USA der Genius Act in Kraft, der Stablecoins fördern soll. Aber auch hierzulande nimmt das Thema langsam an Fahrt auf. Im Juli startete Allunity, ein Joint-Venture von DWS, Flow Traders und Galaxy Digital, mit EURAU den ersten Euro-Stablecoin in Deutschland.

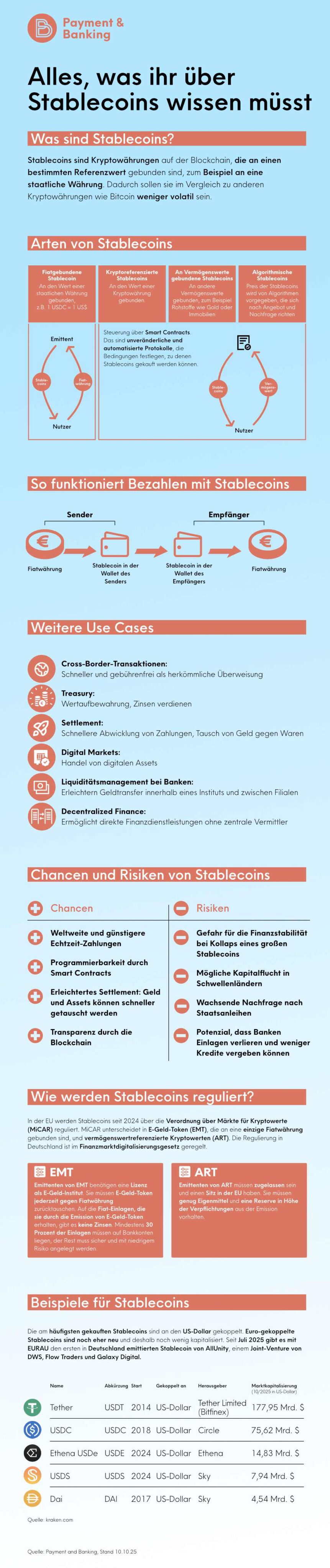

Damit ihr bei den weiteren Entwicklungen rund um Stablecoins mitreden könnt, zeigt euch unsere Infografik alles, was ihr zum Thema Stablecoin wissen müsst. Von verschiedenen Stablecoin-Arten über Funktionsweise, Anwendungsbereiche und Regulierung bis hin zu Chancen und Risiken.

👉 Hier die Infografik hochauflösend herunterladen!

Was sind Stablecoins und wie unterscheiden sie sich?

Stablecoins sind Kryptowährungen auf der Blockchain, die an einen bestimmten Referenzwert gebunden sind. Dadurch soll ihr Wert stabiler bleiben als bei anderen Kryptowährungen wie dem Bitcoin.

Die Referenzwerte, an die Stablecoins gebunden sind, können unterschiedlich sein. Am häufigsten sind fiatgebundene Stablecoins wie USDC, die den Wert einer staatlichen Währung eins zu eins nachbilden sollen. Ein USDC ist also zu jedem Zeitpunkt einen US-Dollar wert. Das funktioniert so: Fiatgebundene Stablecoins werden von einem Emittenten ausgegeben, der für Fiatwährung kurzfristige Staatsanleihen kauft. Will ein Nutzer seine Stablecoins verkaufen, werden die Anleihen verkauft und der Nutzer erhält die Fiatwährung zurück. Die fünf Stablecoins mit der höchsten Kapitalisierung sind derzeit USDT, USDC, USDE, USDS und DAI – sie sind alle an den US-Dollar gebunden.

Stablecoins können jedoch auch an andere Werte geknüpft sein wie andere Kryptowährungen, Rohstoffe wie Gold oder Immobilien, oder auch an Algorithmen, die ihren Preis nach Angebot und Nachfrage steuern. Die Bedingungen für den Kauf- und Verkauf von Stablecoins sind dabei in sogenannten Smart Contracts festgehalten, die unveränderlich und automatisiert sind. In Smart Contracts kann zum Beispiel festgelegt sein, dass ein Darlehen in Stablecoins automatisch aufgelöst wird, wenn der Wert der hinterlegten Kryptowährung unter einen vorher festgelegten Wert fällt. Für den Handel ist dabei kein Intermediär nötig.

Wofür Stablecoins genutzt werden

Stablecoins können den Bezahlvorgang erheblich beschleunigen, vor allem bei Cross-Border-Transaktionen. Der Käufer tauscht seine Währung gegen Stablecoins ein, die dann in seiner Wallet verwahrt werden. Die Stablecoins kann er dann an die Wallet des Verkäufers senden, der sie wiederum in eine Währung seiner Wahl umtauschen oder seinerseits zum Bezahlen verwenden kann, zum Beispiel zum Kauf von digitalen Assets. Der Prozess kostet weniger Zeit und Gebühren als eine herkömmliche Auslandsüberweisung über SWIFT. Auch das Settlement wird erleichtert: In Smart Contracts kann zum Beispiel festgelegt werden, dass ein Händler automatisch sein Geld erhält, wenn die Ware geliefert wurde.

Auch können fiatgebundene Stablecoins zur Wertaufbewahrung dienen, da sie sich jederzeit eins zu eins zurücktauschen lassen. Die Nutzer können beim sogenannten Yield Farming, bei dem sie über Smart Contracts anderen ihre Stablecoins als Liquidität bereitstellen, Erträge wie Zinsen und Transaktionsgebühren erhalten.

Für Banken ergeben sich neue Möglichkeiten im Liquiditätsmanagement. So können leichter Gelder innerhalb eines Instituts und zwischen Filialen verschoben werden, auch wenn diese im Ausland liegen.

Chancen und Risiken von Stablecoins

In der Beschleunigung bei Zahlungen und der Programmierbarkeit durch Smart Contracts liegen die größten Chancen von Stablecoins. Hinzu kommt die Transparenz von Zahlungen durch die Blockchain.

Jedoch gibt es auch erhebliche Risiken. In Schwellenländern könnte eine steigende Popularität und Verbreitung von Stablecoins zu einer Kapitalflucht zulasten der heimischen Währung führen. Auch wächst durch die fiatgebundenen Stablecoins die Nachfrage nach kurzfristigen Staatsanleihen, besonders die der bereits stark verschuldeten USA. Währenddessen steigt die Rendite europäischer Anleihen, was für überschuldete Länder im Euroraum problematisch sein könnte, da es für sie so teurer wird, sich zu refinanzieren.

Ein Kollaps eines großen Stablecoins kann potenziell auch Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem haben, wenn die Einlagen nicht ausreichend verteilt sind, und so eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen. Auch bedrohen Stablecoins teilweise das Geschäftsmodell der Banken, da sie direkte Finanzdienstleistungen ohne zentrale Vermittler ermöglichen. Zudem könnten Banken an Einlagen verlieren, wodurch sie weniger Kredite vergeben können.

So werden Stablecoins reguliert

Auch wegen dieser Risiken werden Stablecoins in der EU seit 2024 über die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) reguliert. Die Regulierung unterscheidet in E-Geld-Token (EMT) und vermögenswertreferenzierte Kryptowerte (ART).

EMT-Emittenten benötigen eine E-Geld-Lizenz und müssen sicherstellen, dass Nutzer jederzeit ihre Stablecoins gegen Fiatwährung zurücktauschen können. Die Emittenten müssen außerdem mindestens 30 Prozent der Fiat-Einlagen liquide auf Bankkonten halten, wofür sie keine Zinsen erhalten. Der Rest muss sicher und mit niedrigem Risiko angelegt werden.

Auch ART-Emittenten müssen zugelassen sein und einen Sitz in der EU haben. Sie müssen ausreichend Eigenmittel und eine Reserve in Höhe der Verpflichtungen aus der Emission von Stablecoins vorhalten.